Resonanzboden,

die Musik im Instrument.

Der Stimmstock,

20 Tonnen brauchen ein festes Fundament.

Der Stimmstock, ein Hartholz, welches unter der Gussplatte sitzt und die Saiten auf Spannung hält, gibt den Wirbeln und somit den Saiten ein festes Fundament. Die Zugspannung der Saiten beträgt mit unter 20 Tonnen und mehr. Dieser ist nicht jeder Stimmstock auf Dauer gewachsen. Oftmals ist es ausreichend, den Stimmstock zu restaurieren. Ist dieser jedoch zu stark in Mitleidenschaft gezogen, wird er ersetzt.

Gussplatte bronzieren,

etwas verstaubt aber noch nicht verschwunden.

Die traditionelle Oberflächenbehandlung der Gussplatte ist das Bronzieren. Heute werden hierfür Bronzepulver in Lack verrührt und aufgesprüht. Wie dies vor 100 Jahren gemacht wurde, ist nicht ganz klar. Die Optik einer alten Bronzierung ist weniger diffus als die heutigen. Das einfallende Licht wird etwas gerichteter reflektiert und erinnert etwas an eine Blattvergoldung. Da ohnehin jeder Hersteller hierfür etwas andere Techniken verwendete, fällt es heute sehr schwer vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Flügelgehäuse:

Möbel und/oder Klangkörper?

Die alte Kunst des Lackierens und Polierens verleiht dem Flügel seine unvergleichbare Eleganz. Ausgeklügelte Formen schaffen ein ausgewogenes Bild, welches mit hohem Wiedererkennungswert den einzelnen Herstellern und der Zeitepoche des ausgehenden 19 Jhd. Zeugnis trägt. Die natürlichen Harze aus denen nach traditionellen Verfahren Lacke hergestellt werden, verbinden sich so innig mit dem Holz, dass ein unvergleichbar tiefes Farbbild erzeugt. Zudem sind derartige Lacke immer wieder lösbar und restaurierbar.

Die alte Kunst des Lackierens und Polierens verleiht dem Flügel seine unvergleichbare Eleganz. Ausgeklügelte Formen schaffen ein ausgewogenes Bild, welches mit hohem Wiedererkennungswert den einzelnen Herstellern und der Zeitepoche des ausgehenden 19 Jhd. Zeugnis trägt. Die natürlichen Harze aus denen nach traditionellen Verfahren Lacke hergestellt werden, verbinden sich so innig mit dem Holz, dass ein unvergleichbar tiefes Farbbild erzeugt. Zudem sind derartige Lacke immer wieder lösbar und restaurierbar.

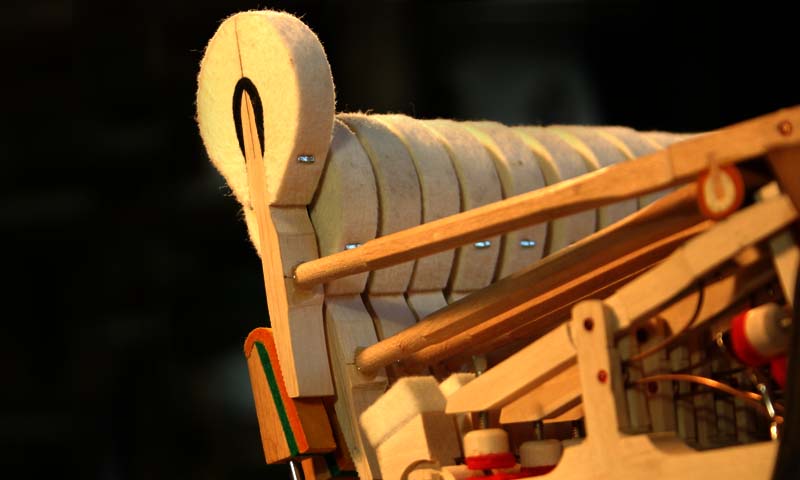

Ein Spielwerk

aus Mechanik, Klaviatur und Dämpfung.

Mechanik, Tasten und Dämpfung bilden ein zusammenhängendes dynamisches System, das Spielwerk. Dieses gewährt dem Pianisten die Kontrolle über die akustische Anlage.

Meist sind die Spielwerke, trotz jahrzehntelangem Gebrauch, nach ihrer Restaurierung wieder komplett funktionstüchtig. Bemerkenswert ist, dass gute Mechaniken nach dieser langen Zeit immer noch kleinere Toleranzen aufweisen, als die neu produzierten.

Schellack Handpolitur,

die Vollendung.

Beim Schellackpolieren wird mittels eines Ballens mit jedem „Überwischen" eine hauchdünne Lackschicht erzeugt. Nach anfänglichem Porenfüllen, wofür dem Schellack etwas Bimsstein zugesetzt wurde, wird das Holz nur gerade so lange poliert, bis es eben zu glänzen beginnt. Es erscheint dann so, als ob das Holz selbst anfängt zu glänzen. Diese Technik verleiht der Oberfläche die edelste aller Erscheinungsformen, da der Lack selbst dabei in den Hintergrund tritt.

Beim Schellackpolieren wird mittels eines Ballens mit jedem „Überwischen" eine hauchdünne Lackschicht erzeugt. Nach anfänglichem Porenfüllen, wofür dem Schellack etwas Bimsstein zugesetzt wurde, wird das Holz nur gerade so lange poliert, bis es eben zu glänzen beginnt. Es erscheint dann so, als ob das Holz selbst anfängt zu glänzen. Diese Technik verleiht der Oberfläche die edelste aller Erscheinungsformen, da der Lack selbst dabei in den Hintergrund tritt.

Lacke aus Naturharz gelöst in Alkohol,

seit Jahrhunderten einfach (und) gut!

Bewährte Materialien und Techniken,

vieles kann man wiederentdecken.

Kunst & Geschichte

Forschung & Entwicklung

- Auf der Suche nach dem „richtigen“ Klavier!

- Den Piano Klang verstehen

- Reparatur Hammerköpfe

- Saitenschwingung und Flügelmensur

- Von der Taste zum Ton! Das Hammerröllchen

- Von der Taste zum Ton! Das Hebeglied

- Von der Taste zum Ton! Der Gehäuseklang

- Von der Taste zum Ton! Der Hammeranschlag

- Von der Taste zum Ton! Der Resonanzboden und seine Eigenmoden

- Von der Taste zum Ton! Die Duplex-Skala

- Von der Taste zum Ton! Die Elfenbeintasten

- Von der Taste zum Ton! Die Tastenlänge

- Von der Taste zum Ton! Saiten, Stege und Resonanzboden – Die Impedanzverläufe

- Von der Taste zum Ton! Über die Luft ins Ohr

- Wie klingt eigentlich ein (alter) Flügel?